2023.12.15

『小さく』継続するべし

こんにちは、進学塾プログレスです。

今日は「努力を継続し続けるのは難しい」

というお話です。

・勉強を毎日することを続ける

・部活の練習を毎日続ける

・趣味を続ける

継続すること⇒すごい結果

に繋がりますが、なかなか「継続し続ける」

ことは難しいことです。

習慣化すれば意外と「頑張る」という感覚が

なくなり、継続出来るようになりますが

問題は「習慣化」するまでどうすれば良いのか?

というお話。

答えはカンタンです。

まずは「小さいこと」を継続することから

始めてみましょう!

・1日に英単語を3コ覚える

・大問1つだけ解く

宿題以外でも、これを毎日続けるというのは

さほど苦にはならないハズです。

ちなみに私は、小さなコトから始めていって

今では週5回、ジムに通って筋トレを

することが出来るようになりました。

努力を継続することは大変ですが

「それ」を習慣の一つにすることが出来れば

あとは時間が味方になってくれるのも

大きなメリットですね!

カテゴリ:学習について

今日は「努力を継続し続けるのは難しい」

というお話です。

・勉強を毎日することを続ける

・部活の練習を毎日続ける

・趣味を続ける

継続すること⇒すごい結果

に繋がりますが、なかなか「継続し続ける」

ことは難しいことです。

習慣化すれば意外と「頑張る」という感覚が

なくなり、継続出来るようになりますが

問題は「習慣化」するまでどうすれば良いのか?

というお話。

答えはカンタンです。

まずは「小さいこと」を継続することから

始めてみましょう!

・1日に英単語を3コ覚える

・大問1つだけ解く

宿題以外でも、これを毎日続けるというのは

さほど苦にはならないハズです。

ちなみに私は、小さなコトから始めていって

今では週5回、ジムに通って筋トレを

することが出来るようになりました。

努力を継続することは大変ですが

「それ」を習慣の一つにすることが出来れば

あとは時間が味方になってくれるのも

大きなメリットですね!

2023.12.11

一人ひとりに合わせた課題

こんにちは、進学塾プログレスです。

プログレスでは、一人ひとりの力に合わせた

指導を行っています。

【中学部の通常授業時】のみ

全員同じ課題を課していますが

それ以外の

・中学部のテスト前

・小学生

に関しては、そろぞれに与える課題が異なります。

何故かというと、一人ひとりの

『ひとつ上を目指して頑張る』という

目線、ステップが異なるからです。

それぞれの力量を理解して課題を課すと

「頑張っている生徒を褒めてあげられる」

というところに繋がります。

大人でもそうですが、子供はもちろん

(基本的には)褒められると伸びます。

また、簡単過ぎることを褒められても嬉しくないし

かといって難し過ぎることはやる気が起きません。

そのラインの見極めをすることが

指導者の役割だと思いつつ

一人ひとりに合わせた課題を課すようにしています。

カテゴリ:学習について

プログレスでは、一人ひとりの力に合わせた

指導を行っています。

【中学部の通常授業時】のみ

全員同じ課題を課していますが

それ以外の

・中学部のテスト前

・小学生

に関しては、そろぞれに与える課題が異なります。

何故かというと、一人ひとりの

『ひとつ上を目指して頑張る』という

目線、ステップが異なるからです。

それぞれの力量を理解して課題を課すと

「頑張っている生徒を褒めてあげられる」

というところに繋がります。

大人でもそうですが、子供はもちろん

(基本的には)褒められると伸びます。

また、簡単過ぎることを褒められても嬉しくないし

かといって難し過ぎることはやる気が起きません。

そのラインの見極めをすることが

指導者の役割だと思いつつ

一人ひとりに合わせた課題を課すようにしています。

2023.12.04

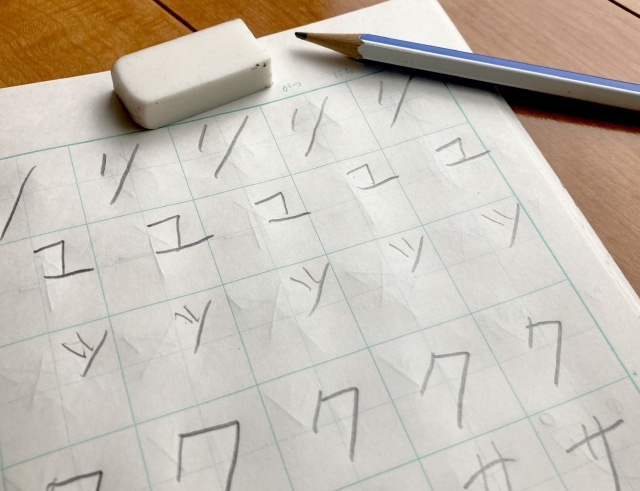

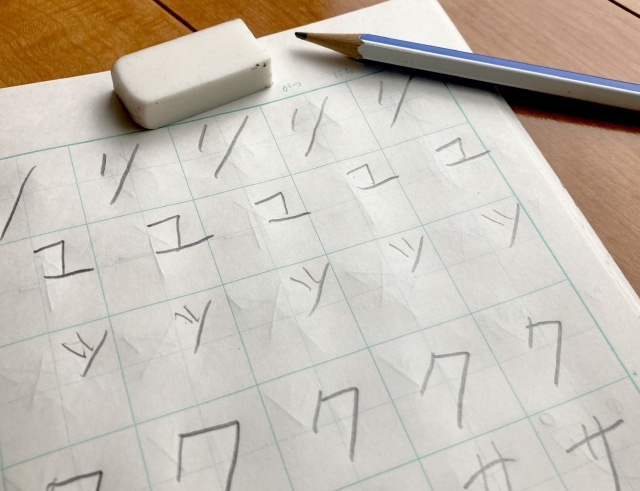

カタカナが苦手な子が多い…!?

こんにちは、進学塾プログレスです。

英語の時間、『発音でカタカナを書いておくこと』

を指導しておくことがありますが

小学生、中学生問わず「カタカナが苦手」な子が

結構増えてきているように感じます。

特に「読めるけど、書けない」という子が多いです。

言われたときに、スッと出てこない。

まあ日常で書く機会が少ないという理由は

ありますが、小さい頃や小学校低学年の間に

お家で覚えてしまった方が楽ではあります。

50音順のポスターや、カタカナカードなどで

早いうちに遊んでおくと、カタカナは

自然と身に付いていきます。

必要なときに「え~と、なんだっけ…」と

カタカナで時間を取られることがないよう

気を付けましょう!

カテゴリ:学習について

こんにちは、進学塾プログレスです。

英語の時間、『発音でカタカナを書いておくこと』

を指導しておくことがありますが

小学生、中学生問わず「カタカナが苦手」な子が

結構増えてきているように感じます。

特に「読めるけど、書けない」という子が多いです。

言われたときに、スッと出てこない。

まあ日常で書く機会が少ないという理由は

ありますが、小さい頃や小学校低学年の間に

お家で覚えてしまった方が楽ではあります。

50音順のポスターや、カタカナカードなどで

早いうちに遊んでおくと、カタカナは

自然と身に付いていきます。

必要なときに「え~と、なんだっけ…」と

カタカナで時間を取られることがないよう

気を付けましょう!

2023.11.28

【点数につながらない】ノートまとめは全くの無駄

こんにちは、進学塾プログレスです。

「机に向かっている時間はそれなりだけど

なかなか点数に繋がらない」

という相談を受けることがあります。

結論から言うと、勉強方法が悪いからです。

その中でも、良くない勉強方法の一つに

『ノートまとめ』

というものがあります。

教科書や参考書を見ながら

カラーペンを使ってキレイなノートを作る。

はっきり言って、時間の無駄です。

カラフルに仕上がったノートを見て得られるのは

点数ではなく、よく分からない満足感だけだからです。

例外としては

「歴史事柄を年号順にまとめる」とか

「自分が覚えていない問題パターンを

書き出してまとめておく(あとで見る)」

などの場合は、多いに意味があります。

覚えたいなら、多少汚くても何度も書けば良い。

答えの部分を隠して、ノートに解けば良いのです。

何も考えずに「写す」だけの行為で

点数が取れる程、『勉強』は優しくありません。

カテゴリ:学習について

「机に向かっている時間はそれなりだけど

なかなか点数に繋がらない」

という相談を受けることがあります。

結論から言うと、勉強方法が悪いからです。

その中でも、良くない勉強方法の一つに

『ノートまとめ』

というものがあります。

教科書や参考書を見ながら

カラーペンを使ってキレイなノートを作る。

はっきり言って、時間の無駄です。

カラフルに仕上がったノートを見て得られるのは

点数ではなく、よく分からない満足感だけだからです。

例外としては

「歴史事柄を年号順にまとめる」とか

「自分が覚えていない問題パターンを

書き出してまとめておく(あとで見る)」

などの場合は、多いに意味があります。

覚えたいなら、多少汚くても何度も書けば良い。

答えの部分を隠して、ノートに解けば良いのです。

何も考えずに「写す」だけの行為で

点数が取れる程、『勉強』は優しくありません。

2023.11.22

強制と自立について

こんにちは、進学塾プログレスです。

先日、高校の先生とお話をする機会がありました。

お話の中で印象的だったのは

大学受験に関しても、近年は『お受験』に

なってきているというお話です。

『お受験』とは、中学受験でよく使われる

「本人よりも保護者の方が志望校を意識する」

といった皮肉めいた造語です…。

「この子は言われないとやらないので

もっと課題を与えてください」

「家ではやらないのでもっと学校側で

居残り等の強制をしてください」

そういったご要望に応えざるを得ないことが

日常茶飯事だそうです。

ではそういうケースにおいて、結果が出ているかと

いうと、あまり芳しくないとのこと。

むしろ、学校から出される大量の課題や宿題は

要領良く・適当に終わらせてしまって

自分に必要な勉強を自分で考えて

自分から取り組んでいける子の方が伸びが良いと。

まあ確かにそれはそうです。

ただ、高校生でもそういう子は増えているのか…と

いう驚きがありました。

ですが、これは本当に難しい問題です。

課題や宿題が無ければ無いで

何もしない子は絶対出てきますし

自分から取り組める子からすれば

宿題や課題なんかは邪魔でしかない。

根本的な解決方法は、その子自身が目標を持って

しんどいことに立ち向かう強い意志を

身に付けていくしかないわけですから…。

我々は全力でそのサポートをする側であり

あくまで支えていくことしか出来ないのです。

カテゴリ:学習について

こんにちは、進学塾プログレスです。

先日、高校の先生とお話をする機会がありました。

お話の中で印象的だったのは

大学受験に関しても、近年は『お受験』に

なってきているというお話です。

『お受験』とは、中学受験でよく使われる

「本人よりも保護者の方が志望校を意識する」

といった皮肉めいた造語です…。

「この子は言われないとやらないので

もっと課題を与えてください」

「家ではやらないのでもっと学校側で

居残り等の強制をしてください」

そういったご要望に応えざるを得ないことが

日常茶飯事だそうです。

ではそういうケースにおいて、結果が出ているかと

いうと、あまり芳しくないとのこと。

むしろ、学校から出される大量の課題や宿題は

要領良く・適当に終わらせてしまって

自分に必要な勉強を自分で考えて

自分から取り組んでいける子の方が伸びが良いと。

まあ確かにそれはそうです。

ただ、高校生でもそういう子は増えているのか…と

いう驚きがありました。

ですが、これは本当に難しい問題です。

課題や宿題が無ければ無いで

何もしない子は絶対出てきますし

自分から取り組める子からすれば

宿題や課題なんかは邪魔でしかない。

根本的な解決方法は、その子自身が目標を持って

しんどいことに立ち向かう強い意志を

身に付けていくしかないわけですから…。

我々は全力でそのサポートをする側であり

あくまで支えていくことしか出来ないのです。

RSS 2.0

RSS 2.0